1

ودخلت سنة أربع وخمسين وألف في ما يؤرّخ به المسلمون للزمن. وفيها، بعد أن عصفت بي رياح الدهر ونكبني الموت، قرّرت أن أدوّن هذه الأخبار عن أيّام فاطمة، وزمنها، حتى هذه السنة التي تزوّجت فيها حلماً، لتنجب توأمين: أملاً وفجيعة.

بدأ ذلك قبل سبع سنوات. حينها كنت أقوم بعمل بعض الخدمات لأسرتها، مقابل ما يجودون به من ذرة وخبز وحلوى.

لم تكن لديّ رغبة في الذهاب إلى بيتهم، حين طُلب إليّ ذلك أول مرّة. كنت أمضي أكثر أوقاتي مع صديقي الجديد، الذي جلبته جرواً، من أحد الأزقّة، في غفلة من أمّه، فقطعت طرفي أذنيه بالموس، وأسميته "علُّوس".

لم أستطع أن آخذه معي إلاّ في المرّة الثالثة. يومها أمرني أبي أن أحمل أعواد حطب إلى بيت المفتي، حسب ما كانوا يسمّونه في قرية ريدة. أخذت أمي حزمة مما جلبته من الجبل مبكراً، ووضعتها فوق رأسي، بعد ربطها بحبل مسلوخ من الأشجار. جرجرت معي صديقي الكلب، الذي ظل يتردد في المشي، كلما شاهد شيئاً مثيراً. معه، لم أحسّ بثقل الحطب كما في المرّتين السابقتين.

أمة الرؤوف كانت تبدو غير مبالية بي، ولا بصديقي الذي يجلس أمام منزلهم ينتظرني. أختها فاطمة هي التي تفتح الباب، عادة، إذا سمعتني أنادي: "يا أهل الله... يا أهل الدار". تأخذني إلى سطح الطابق الثالث، حيث يُطبخ الأكل ويُعمل الخبز، وهناك أضع حمولتي.

حين تبدأ عيناي بالتفتح قليلاً، متغلّبتين على آلام وخز الحطب في الرأس، تكون هي قد نشرت ابتسامتها في أجواء المكان. لم تكن تمضي، بسرعة، لتهبني ما يقرّره أبوها أو أمّها، أو ما تقرّره هي، من حاجيات مقابل ما آتي به. ترفع، قبل ذلك، من قَدْري "هكذا الرجال، وإلاّ فلا". تكرّمني بكلماتها، الداعية لي: "بارك الله فيك... أغناك وقوّاك... حفظك... حفظك".

قولها: "أدام الله شبابك وأبهج عمرك"، كان أكثر ما يفرحني، ففيه تطريني ببلوغي مرحلة الشباب، التي يؤكد كل من حولي أنني ما زلت صغيراً عنها. تكبرني، كما قالت أمي، بخمس سنوات، فيما كنت في الثانية عشرة من عمري.

في أحايين كثيرة، تقدّم لي فاطمة الشاي، وتظل تحدّق ملياً في وجهي. لا أعرف ما الذي يدهشها فيه. لا تقول شيئاً. أحياناً تأخذ رأسي بين يديها، تضمّه إلى خصرها، أو تنحني إلى مستواه، ليلامس صدرها. تهمس: "ما بك؟... ما بك؟"

2

فاجأتني في صباح أحد الأيّام بقولها إنّها ستبدأ منذ الغد تعليمي القراءة والكتابة، وعليّ الاستعداد للمكوث معها ضحى كلّ يوم من أجل ذلك.

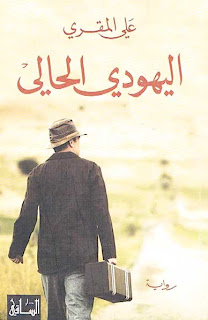

"ألا يعلّمونك يا يهوديَّ الحالي... عندكم؟".

أربكتني كلماتها، وهي تقولها بحنان وغنج لم آلفهما. فأنا يهوديّها، أو اليهوديّ حقّها. ليس هذا، فقط، بل أنا في عينيها مليح (حالي). حرّكتُ كتفيّ مستغرباً سؤالها، فلم أكن أعرف معنى القراءة والكتابة.

في البيت، حين سألت أبي عن ذلك، أفهمني أن الأقوال والأدعية التي يردّدها في صلاته، وُجدت في مدوّنات قديمة؛ نقلها العارفون بالكتابة إلى ألواح وجلود وأوراق، ليقرأها من يجيد القراءة. هو لا يجيدهما، كما قال، لكنّه شاهد الصلوات وسمع تعاليمها وتراتيلها من آخرين؛ كانوا هم أنفسهم قد سمعوها من سابقين.

بدا مندهشاً ومستغرباً وأنا أنقل إليه فكرة تعلّمي القراءة والكتابة لدى بنت المفتي. حدّق فيّ كثيراً ولم يقل شيئاً. مضت لحظات قبل أن أسمعه يحدّث نفسه بكلمات غير واضحة.

في الليل، أيقظني من النوم: "اسمعني وافهمني... تعلّم لديهم القراءة والكتابة، هذا معقول. لكن... انتبه، حذار أن تتعلّم دينهم وقرآنهم... هم مسلمون يا ابني ونحن يهود... هل فهمتني؟"

هززت رأسي بالإيجاب، مع هذا أسمعني الكلام نفسه مجدداً في الصباح، حين ناولني حقيبة جلدية مكسوّة بصوف خرفان، أدخل فيها لوحاً حجرياً أملس للكتابة، ودواة خزفية فيها ماء بنّي فاقع، وعوداً كالسواك قال إنه للكتابة. للمحو أعطاني قطعة حرير ممتلئة بقطن، كمخدّة صغيرة، ترطَّب بالماء أثناء الحاجة إليها.

ملمح الفرح بدا واضحاً على وجه فاطمة، وهي تستقبلني. أدخلتني إلى غرفة بيتهم الطويلة التي يسمّونها الديوان، وفيها جلسنا متقابلين. بدأت تكتب على اللوح: "س... ا... ل... م... سالم". أعجبني إسمي وهي تنطقه من شفتيها. كنت كمن يكتشف اسمه ووجوده لأول مرّة. أمسكت بيدي، وعلّمتني كيف أخطّ الحروف، وأنطق بها بصوت مسموع.

حين أنجزت المطلوب، قالت: "حالي... حالي... يا نبيه". أضافت، وهي تبتسم: "الآن، ما يعجبك؟ أكتب اسمك سالم اليهوديّ وإلاّ سالم الحالي، وإلاّ، أقول لك، اليهوديّ الحالي.. ما رأيك؟"، استحيت ولم أدرِ ماذا أقول. اكتفيت بتنكيس رأسي، حتى لا تواجه عيناي عينيها. قالت: "اليهوديّ الحالي، أعرف أنك تحبّ أن أناديك هكذا"، وراحت تحفّظني حروف اسمي أو صفتي الجديدة. بقيت ترددها بنبرة بدت معها، كأنّها تغنّي.

هكذا، صرت أتلقى دروسها كلّ صباح. علّمتني أوّلاً الحروف الأبجدية، من الألف إلى الياء. ثمّ أفهمتني كيفية جمع حرفين، أو أكثر، لتكوين كلمة واحدة: "أب، أم، حر، ود، حب"

وإذ بدأت أحاول كتابة وقراءة كلمات وعبارات كاملة، جاءت بكتاب خطّ بحبر ملوّن، وطلبت منّي أن أقرأ. رأيت كلماته مزخرفة، في حروف متشابكة ومنقّطة، بشكل لا يساعدني على قراءتها. لكنني ما إن سمعتها بصوت فاطمة حتى حفظتها.

في الحقيقة حفظت صوتها، وليس تلك الكلمات التي لم أستطع، أبداً، مطابقتها به. أداؤها لها، بصوت منغّم، جذبني وأدهشني. بقيت أردد بالأسلوب نفسه، سواء كنت أمامها، أو في الطريق، أو في البيت: "والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاّها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سوّاها".

أتنغّم بكلمات أخرى: "والضّحى، والليل إذا سجى، ما ودّعك ربّك وما قلى، وللآخرة خيرٌ لك من الأولى، ولسوفَ يعطيك ربّك فترضى، ألم يجدك يتيماً فآوى، ووجدك ضالاً فهدى، ووجدك عائلاً فأغنى، فأمّا اليتيم فلا تقهر، وأمّا السائل فلا تنهر، وأمّا بنعمة ربّك فحدّث".

حين انتبه أبي، في البيت، إلى صوتي، وأنا أتلو به هذه الكلمات كاد يجنّ. ظلّ يقوم ويجلس، يروح ويجيء، وهو يصرخ: "يا غارة الله... يا غارة الله". حاولت أمّي تهدئته، وهي تسأله عن سبب صراخه: "ماذا جرى؟ هو يردد أشعاراً عربيّة، فيها كلام حالي عن الشمس والقمر ورزق الله لليتيم". ارتفع صوته: "ما هو...؟ ماذا تقولين هذا قرآن... دين الإسلام هذا... سيفسدون الإبن... سيفسدون إبن اليهودي.. سيفسدون إبن اليهودي... يا غارة الله... يا غارة الله".

سرعان ما سمعه جارنا أسعد، فنادى من سطح منزله: "ما بك يا نقّاش... ما جرى لك؟"، وما مضت لحظات حتى دفع باب منزلنا، ودخل يستوضح أكثر. ما استوضحه صار من حينها معروفاً لدى كلّ سكان الحيّ.

ما فعلته فاطمة كان كمن أشعل حريقاً في الحي اليهودي، مع أنها لم تعمل شيئاً. علّمتني القراءة والكتابة، فحسب.

3

في صباح اليوم الثامن من غيابي عنها، جاءت إلى منزلنا. بدت أمّي مرتبكة وهي تستقبلها. سمعتها تحدّث نفسها هامسة، وهي تحضّر لها القهوة: "معقول؟ إمرأة مسلمة في بيت يهودي؟".

أعرف أنّها قد التقتها مرّات كثيرة في منزلهم، أو في منازل مسلمين آخرين؛ لكن، ما لم أعرفه، هو أن زيارة مسلمة إلى الحي اليهودي كانت نوعاً من المستحيل.

بعد أن شربت فاطمة القهوة، التفتت إليّ: "ما به اليهوديّ الحالي لم يعد يجيء عندنا".

"لا أعرف، أبوه منعه" أجابتها أمّي، لتندهش بعدها، وهي تسمع سؤال زائرتها عن أبي. طلبت مقابلته لتستفهمه عن سبب منعه لي.

ذهبت لأناديه، لكنني لم أجده. قال أخي هزّاع الذي يعمل معه في المحلّ، إنّه في اجتماع مع اليهود بسببي.

النقاشات والحوارات الصاخبة التي كانت تجري في اجتماعات بيت الحاخام لم تعد خافية على أحد من اليهود صغاراً وكباراً. جميعها دارت حول ما تلقّيته من دروس في بيت المفتي، حتى ظننت أن القضية لن تنتهي.

حين وصل، أجابها وهو يحاول أن يواري ارتباكه: "لا يوجد شيء... قلت، فقط، يبقى ينفعني... أنا محتاج له".

رأيتها وقد أعادت الحجاب إلى وجهها، فلم يظهر منها سوى عينيها اللتين راحتا تتراقصان بفرح، وهما تنظران إليّ.

"أعتقد أنك غاضب من قراءته لعلم العرب".

بدا أنّه فوجئ بقولها. تمتم ببعض كلمات، كأنّه يرتّبها، لتكون عندها أقل إزعاجاً.

"سأقول لك الحقيقة... أنتم مكانتكم غالية وكبيرة عندنا، وأبوكم على رأسنا وعيوننا، والمسلمون كلّهم سادتنا، ولا نقول لهم: لا، أبداً"

لم أدرِ ماذا قال بعدها. كلماته القليلة هذه، أدارت رأسي في الزمن، أيقظت ذهني، لأكتشف المهانة التي صرت، منذ تلك اللحظة، أسمعها في أصوات اليهود، ألاحظها في خطواتهم وبين أصابعهم.

حدّثها، بعد هذه الإطلالة، كما بدا لي، عن عدم رغبته في تعلّمي القرآن. أوضحت له: "ما درّسته، هو علوم في اللغة العربية، حتى يعرف القراءة والكتابة. أنا أعرف أنّه يهودي، لكم دينكم ولنا ديننا. لا توجد مشكلة. كلّنا من آدم وآدم من تراب. اللغة ليس فيها دين فقط، فيها تاريخ وشعر وعلوم. أقول لك، والله، توجد كتب كثيرة في رفوف بيتنا، لو قرأها المسلمون سيحبّون اليهود، ولو قرأها اليهود سيحبّون المسلمين".

كلماتها الأخيرة أبدت فيه غبطة ودهشة، لم يكن قد عرفها من قبل، كما قال لي في ما بعد.

انبسط وجهه وتجلّى، كمن استعاد بعض كرامته. لم أسمع أي اشتراطات توقّعتها منه لعودتي: "الإبن ابنكم، اعملوا فيه ما تريدونه... كلامكم حالي، يدخل القلب، ويزن العقل... ولا ألف رجل مثلك، ما تريدينه اعمليه، علّميه الذي ترغبين، أنتِ سيّدتنا، عيوننا وتاج رأسنا".

في المساء بدا أخي غاضباً وهو يسمع أمّي تخبره عما جرى. قال: "لم أسمع بمقابلة نساء مسلمات لرجال مسلمين، ولو كنّ محجّبات في ملابس، لا يظهر أي جزء من أجسامهن، فكيف أصدّق أن إحداهن طلبت مقابلة رجل يهودي، وأن ذلك حصل فعلاً".

"أنا نفسي غير مصدّقة أن ما حدث قد حدث أمامي".

أضافت: "سحرته تلك المرأة".

كدت أنفجر من الغضب، وأنا أسمعها تصف فاطمة بصفات غير لائقة، ولم أهدأ إلاّ بعد عودة أبي ليلاً ومناداته لها: "صلّحي لي شاهي يا امرأة".

بدا مبسوط المزاج، فهو عادة لا يطلب منها شيئاً إلاّ بالقول: "هاتي يا امرأة..."، "روحي يا امرأة..."، "أسكتي يا امرأة". شعرت أن أمّي ليس لديها كلمات أخرى تصف بها ما حدث.

رجعت إلى تلقي الدروس. لكن أبي طلب إليّ، أيضاً، في اليوم نفسه أن أذهب إلى بيت الحاخام لأتلقى دروسه هو الآخر.

الأثر الذي أحدثته دروس بيت المفتي في اليهود في توجههم لتعليم أبنائهم كان واضحاً. صاروا من الكثرة بحيث لم تستوعبهم ساحة الحاخام، فقسّموهم إلى فترتين.

اجتهدت لتلقي الدرسين، درس العربية صباحاً، والعبرية عصراً. بقي جارنا أسعد يتردد كثيراً إلى بيتنا، يقول لأبي:

"هيّا عد تمنع ابنك من بيت هؤلاء الكفّار الملاعين".

"أسكت يا أسعد أنا عند الله وعندك. لو يسمعونا".

"مالك خائف هكذا. هم بعيدون".

لم يكن أبي يرفض هذه الضغوط، فقط، بل بدا، بعد تلك الكلمات، التي سمعها لأوّل مرة من بنت مسلمة، بل من إنسان مسلم، حسب قوله، أنّه لا يمانع، حتى لو أصبحت مسلماً.

4

حين وصلت إلى بيت المفتي في صباح اليوم الثالث، من أيّام عيد الأضحى، أو العيد الكبير، كما يصفه المسلمون، وجدتها تبكي بحرقة، وليس هناك من مجال لتقديم كلمات التهاني إليها وإلى أبيها وأمّها، وأختها أمة الرؤوف، حسب ما حفّظني أبي: "أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى كل أمّة محمد باليمن والبركة".

أوضحت أختها: "تبكي من الفجر... أبي أمر الجزّار بذبح الخروف المخصّص للتضحية في العيد. ماطلتنا يومين، وصباح اليوم، كان هو الوقت الأخير من أيّام الذبح الشرعية، لهذه المناسبة. في أوّل يوم، قالت إنّه يحتاج إلى علف أخضر، ومزيد من الملح، حتى يصير طعم لحمه ومرقه شهيّين. في اليوم الثاني أقنعتنا أن ذبحه، وهو جائع وظامئ، يعتبر حراماً في كل دين ومذهب... لا يردّ لها أبي طلباً، لكنّه".

كفكفت فاطمة دمعها، وهي تنظر إليها، كأنّها تأمرها بالصمت، أو أنّها لا تريد إكمال سماع الحكاية.

بعد أن هدأت، وصرنا وحيدين، قالت: " لقد قتلوا أخي بدون شفقة... قتلوا أخي، وتركوني في الوحشة.. شعرت أن عضواً من روحي قطع، قتلوا أخي".

لم أكن أعرف أن لديها إخوة غير أمة الرؤوف. في ما بعد، أدركت فقط، أن الأخ الذي تقصده هو الخروف.

يومها سألتني كثيراً عن علّوس، ثم خرجت معي لتراه، كأنّها تتعزى بوجوده. هزّت رأسها وهي تردد الكلمة نفسها التي كنت أنا أيضاً، أحييه وأناديه بها: (س ش ص و)

سألتني: "هل تقدر تكتب هذه الكلمة؟"

"نعم... كيف لا أقدر؟ إنها سهلة".

ابتسمت وهي تدرك، ربّما، أنني أمزح. فالكلمة التي يمكن لأي أحد نطقها؛ هي نفسها التي ليس بمقدور أحد كتابتها مطابقة لما هو منطوق، وإن ظنّ كثيرون أنهم استطاعوا تركيبها، في شكلين "سشصو... شسصو"

يرافقني إلى بيت المفتي، يجلس أمامه عند طرف الحائط. وما إن أخرج حتى تواجهني عيناه، كأنّه يظلّ شاخصاً إلى الباب، في انتظاري.

بعد أن غدا جسده ممشوقاً، وطالت يداه ورجلاه، كان بعض الناس، إذا رأونا نمشي سوية، ولاحظوا يدي على رأسه، أو رقبته، أو ظهره، صاحوا: "يا كلب"

من كانوا يقصدون: علّوس، أم صاحبه سالم؟ عيونهم تصوّب نحوي أثناء حديثهم. ربما، أرادوا شتمي بمناداتي بالكلب. لا أظن أنني شعرت، في يوم ما، أنّ هناك فرقاً بيني وبينه. وفي حال اكتشاف فروق، فإنني كنت أراه أفضل من كثيرين من النّاس.

عندما اختفى، فجأة، في إحدى الليالي، ووجدنا، في الصباح، بيته خالياً منه، واستني فاطمة بإعطائي كتاباً قالت إن اسمه "فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب"، ألّفه المرزباني.

"ستعرف قراءته بعد إكمال تعلّمك للغة العربية"

بقيت أربعة أشهر، لا أملّ البحث عنه. كلّ صباح أذهب لأرى ما إذا كان قد عاد ليلاً إلى البيت الذي كوّنته، أمام مسكننا، من قراميد الخشب وأعواد الشجر اليابس. لا ينسى أبي أنّه يتسع لكلبين. بقي يقول، في أية ليلة يغضب عليّ: "روح أرقد بجنب صاحبك"، حتى بعد مرور فترة ليست قصيرة، على فقدان هذا الصاحب، وتهدّم بيته من شدّة الأمطار والرياح.

في اليوم الأوّل من الشهر الخامس، رحت أبحث عن الكتاب لأبدأ أعزّي نفسي به، ولو من خلال تحسّسه. لم أجده، وتأكّدت، بعد أيّام، أنّه ضاع، ولا دليل إليه. اختفى، تماماً، كعلّوس.

5

في السنة الثانية من تردّدي إلى بيت المفتي، صرت أجيد القراءة والكتابة باللغة العربية. بدأت أقرأ مخطوطات مختصرة في الفلسفة والفقه الإسلامي، وفي علوم الحساب. أعجبني كتاب في علم الفلك، وآخر في الطبّ، بدون عنوان. قالت فاطمة إنّه لابن سينا، مع أنّها ليست متأكّدة، لعدم وجود اسمه عليه. ما فوجئت به هو وجود الأسفار اليهودية باللغة العربية بين هذه الكتب.

صرت أجيد الكتابة والقراءة بالعبرية، أيضاً. درستها في بيت الحاخام، إلى جانب كتاب التلمود، حيث تعمّقت في شروح المنشا والجمارا. حين عرفت فاطمة ذلك، طلبت منّي أن أعلّمها كتابة وقراءة الحروف العبرية. فرحت ولم أندهش. كانت تعرف الكثير عن الديانة اليهودية؛ ربّما أكثر من بعض اليهود.

في وقت غير طويل، بعد أقلّ من سنة، أجادت قراءة العبرية. قالت لي، يومها، بأسلوب المحبّب لديّ: "الآن، لو تتفضّلوا، وتتكرّموا، وتعلّموني الشريعة اليهودية، لأعرف، هل توافق ما قرأته منها وعنها في الكتب العربية؟"، قلت: "لم يبق، بعدها، إلاّ منافستك الحاخام نفسه". ضحكت: "أنتم أبناء عمومتنا، وأحبّتنا في الله، وجيراننا"

بكلماتها، ظلّت تشفي جراح الآلام التي كنت أتلقّاها، وكبرت معها.

أتذكّر ذلك النهار، يوم بدأت أسأل: من نحن؟ كان سؤالاً كبيراً عليّ، أنا الذي لم أتجاوز حينها العاشرة. أعرف، فقط، أن إسمي سالم، وإسم أمّي عفراء، وأبي يوسف النقّاش، وأخي يدعى هزّاع. وأكبر معلومة أعرفها هي إسم القرية، ريدة التي نعيش فيها.

حينها بدأ أبي يأخذني إلى محلّه في السوق. أبقى أشاهده وهو يجهّز القمريّات، وينجر الأبواب والنوافذ الخشبية، إذا لم أجد من يشاركني في اللعب.

"من أين أنتم؟" سألني حسين، ونحن نلعب أمام دكان أبيه، المجاور لمحلّ أبي.

قلت له: "أنا من ريدة... من هذي البلاد". صاح: "مش حق أبوك... هذي بلادنا... أنت يهودي كافر"

لم أعرف ماذا تعني كلمة كافر. أعرف، فقط، أنّني يهودي. الأطفال الذين ليسوا من حيّنا، جميعهم، ينادونني يا يهودي. والكبار منهم يصفون سكّان حيّنا باليهود. رأيت الأمر سهلاً. ظننت يهودي نسبة إلى إسم الحي، ليس إلاّ.

قبل يومين من سماع هذه الكلمات، مازحني عجوز كبير، فنتفت شعرة بيضاء من لحيته. صرخ فيّ وقرص أذني، وهو يقول: "شوف على يهودي إبن يهودي... ملعون".

أثارني، فقط، أسلوب حسين حين نطق عبارته بلغة مفخّمة. بدا مثل المبلّغ الذي شاهدته في السوق، وهو يلقي بياناً رسميّاً صادراً من حضرة أمير المؤمنين، الإمام. ضحكت لأسلوبه هذا، ويبدو أنّه اعتبر ذلك سخرية. قال بلهجة مهدّدة: "أنا شورِّي لك" لكنّه في الحقيقة لم يورّي لي أو يُرني. يعرف أن مهادنته لي تعني التمتع بفرصة اللعب معي، خاصة في تلك الأشكال التي كنت أبدعها، وتثير دهشته، ودهشة الآخرين الذين يجيئون ليلعبوا معنا. مع هذا، لم ينسَ أن يضيف: "أبي قال إن اليهود لا يحقّ لهم أكل الحلوى العدنية"

قلت: "ما أعتقدش؟"، فردّ سريعاً: "أقول لك قال أبي، تقول: ما أعتقدش؟"

كان حسين يبدو في العاشرة من عمره، مثلي تماماً، ولم أكن قد ابتعدت عنه لأتفرّغ للدروس.

في البيت شرح لي أبي ماذا تعني كلمة اليهود، وما هي الممنوعات عليهم. ليس من بينها الحلوى العدنية طبعاً: "هذه الحلوى تُجلب من عدن، هي مرتفعة الثمن، ولا يأكلها إلاّ الإمام وعمّاله، وحاشيته. لا يستطيع الحصول عليها، لا اليهود، ولا المسلمون".